カテゴリー: 活用ノウハウ

QA Analyticsを使ったヒートマップや、アテンションマップ、精読率の使い方、読み方のマニュアル。QA Analyticsを活用したサイト改善ノウハウも。

-

WordPress使ってないサイトが最近不便になってきてQA恐るべしです。

ECとプロレスと笑いがカオスに融合!?データ解析界のレインメーカーたなかずさんにQA広報の東郷が突撃インタビュー!ラリアットとかされないよね…? <プロフィール… →続きを読む

投稿者

-

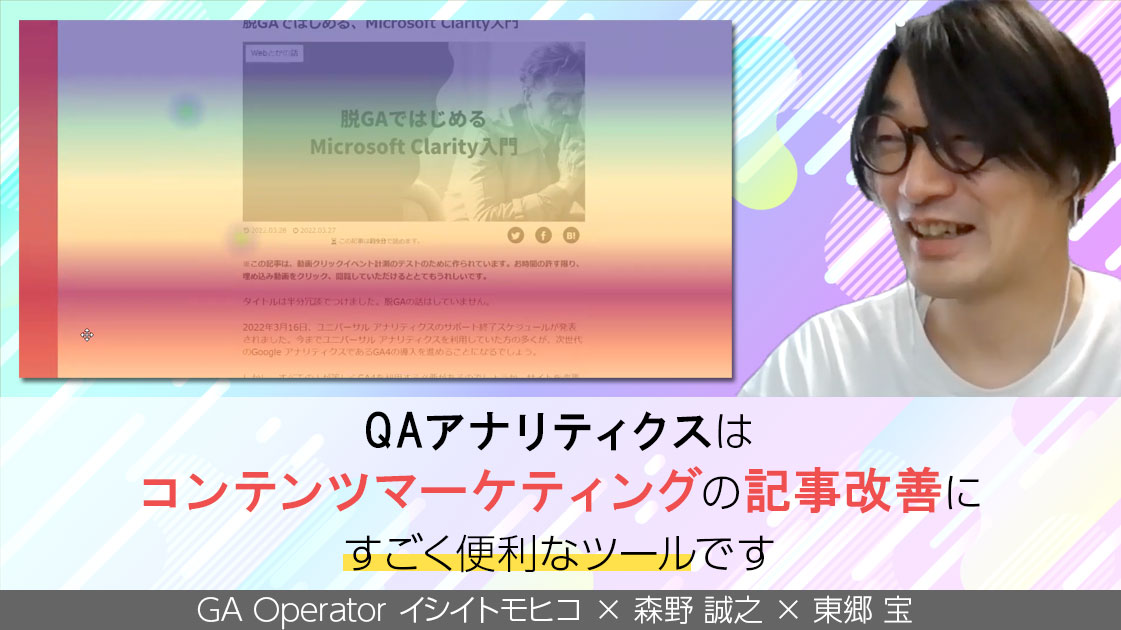

クリックも到達もスクロールも1ページで確認できる。QAアナリティクスは「コンテンツマーケティングの記事改善」にすごく便利なツールです

GA Operatorイシイトモヒコさんに、アンバサダーの森野がインタビューしました。導入でどのような課題が解決できた?QAアナリティクスと類似ツールとの違いは… →続きを読む

投稿者

-

ヒートマップを見ると右下がずっとクリックされているのはなぜ?

ヒートマップを見てみると、右下がやたらとクリックされていることってないでしょうか?こんな感じです。QAアナリティクスのサポートにもちょいちょい聞かれることなので… →続きを読む

投稿者

-

WordPressのしくみとサーバー構成

Webサイト・ECサイトなどのWebシステムはさまざまな役割を持つサーバー等が存在します。 Webサーバー Webアプリケーションサーバー データベースサーバー… →続きを読む

投稿者

-

アテンションヒートマップ分析でどのようにページを改善する?もっとも簡単で実践的な改善方法

ブログなどの記事ページを分析するファーストステップ!アテンションヒートマップで絶対に見るべきところとは?では、なぜ、文章に絞ってアテンション分析するべきかをご紹… →続きを読む

投稿者

-

ブログなどの記事ページを分析するファーストステップ!アテンションヒートマップで絶対に見るべきところとは?

QA Heatmap Analyticsを活用して、記事ページの分析をするにはアテンションヒートマップを活用しましょう。 なかでも、特にオススメの分析方法は、ず… →続きを読む

投稿者

-

良質な記事の定義とは?アテンションマップを活用した良質な記事の書き方

昨今のSEO事情に詳しい方であればご存知だと思いますが、どこのサイトにも書かれているようなことを、どこのサイトでも書いているような表現で書いた「内容の薄い記事」… →続きを読む

投稿者

-

QA Heatmap Analyticsを使い倒す!アテンション、クリックヒートマップ、スクロールマップ、クリックカウントマップそれぞれの役割と使い方

QA Heatmap Analyticsでは、分析対象ページのアテンション、クリックヒートマップ、スクロールマップ(精読率)、クリックカウントマップ(クリック数… →続きを読む

投稿者

-

グーグルアナリティクスとヒートマップの決定的な違いと改善すべきページの見つけ方の具体例

グーグルアナリティクスでは、ページ単位の情報を得ることは容易にできても、それぞれの記事のどの文章がユーザーに支持されているかまでは、なかなか把握できません。 た… →続きを読む

投稿者

-