投稿者: 丸山耕二/QuarkA・ウェブジョブズ

-

データ駆動アシスタント時代の幕開け ― QAアシスタントをWordCamp Kansai 2025でリリースします

QAプロダクトマネージャーの丸山です。 約1年ぶりのブログ更新となってしまいました。。 実はこの1年間、QAアナリティクスから新時代へ移行する必要性を感じてずっ… →続きを読む

投稿者

-

QAアナリティクスミートアップ「WordPressのサイト分析ハンズオン」vol.1開催レポート

こんにちは、QAアナリティクスのプロダクトマネージャー丸山(@koji_maruyama)です。先日5月17日(金)、QAアナリティクスミートアップVol.1を… →続きを読む

投稿者

-

WordCamp Kansai 2024参加レポ:コントリビュートとは?

プロダクトマネージャーの丸山です。こんにちは。 WordCamp Kansai 2024に参加してきたので、遅ればせながらそのレポートを書きたいと思います。 今… →続きを読む

投稿者

-

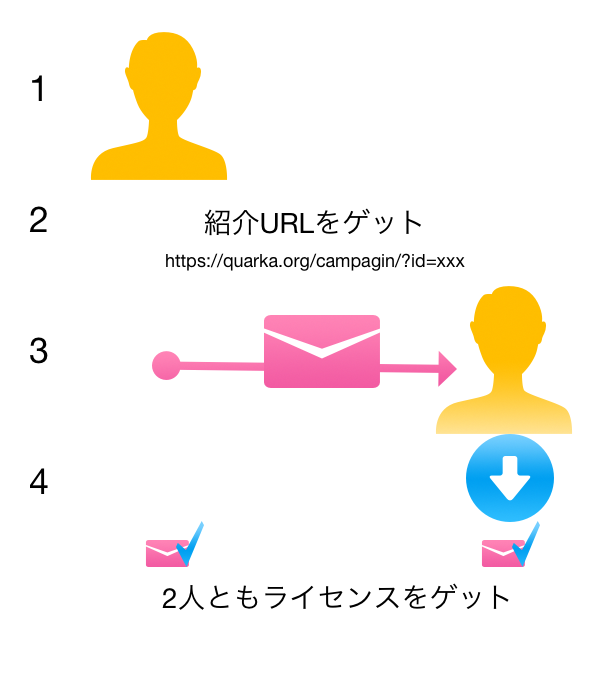

感謝!QA アナリティクス アクティブユーザーが2000人を突破しました

いつもQAのご愛顧ありがとうございます。本日は、皆様へ感謝のお知らせがあります! 皆様のおかげで、ついに「QA アナリティクス」の全世界のアクティブユーザー数が… →続きを読む

投稿者

-

QAアナリティクスのCPU負荷対策について

「QAアナリティクスを入れるとサイトが重くならないですか?」 よく聞かれる質問です。 直接のご回答は、ホーム画面に表示されている「ページ表示速度」の項目を見ても… →続きを読む

投稿者

-

2023年アクセス解析ツール業界の展望

新年おめでとうございます。QA代表の丸山です。 ユニバーサルアナリティクスが停止する今年7月まで、いよいよ半年を切りました。 2023年はアクセス解析ツールの分… →続きを読む

投稿者

-

QA Heatmap Analyticsの負荷対策やプラグインの競合について

開発の丸山です。こんにちは。 今日は多くの人が気にされる データ容量大丈夫? プラグインの競合は? プラグインは重い?サイトの表示速度は遅くならない? の3つに… →続きを読む

投稿者

-

サイト分析をゲームのように楽しく!QAがバージョン2.0になりました。

先日8月17日、QAヒートマップアナリティクスがメジャーアップデートし、Version2.0になりました。 メニューとして大きく変わったのは、「ホーム」が新設さ… →続きを読む

投稿者

-

QAは2月12日に一周年を迎えます

QA Heatmapがβ版として本サイト内で産声をあげた2020年2月12日。 それからコロナの本格化など、予想もしていなかった形で世界が大変になり、急速なオン… →続きを読む

投稿者

-

1億件のデータをJavaScriptで処理した時の所要時間

※この記事は備忘に近いので、今後テストの度にこのページを改訂していく可能性があります。 QA Heatmap Analyticsは膨大なデータを処理することを想… →続きを読む

投稿者

-

ExcelみたいなフィルターをJavaScriptで。QAフィルターを作成しました!

2021年8月16日追記。Ver.2.0.0.0より、使い心地はそのままにQAフィルターのデザインが新しく使いやすくなっています。たとえば「どのLPがよく読まれ… →続きを読む

投稿者

-

ウェブサイト分析ソフトウェア開発の舞台裏(後編)

こんにちは。QuarkAの丸山です。 前回はウェブサイト分析ソフトウェアの敵が「インフラコスト」であること、それが故、無料ヒートマップツールの実現が困難であった… →続きを読む

投稿者